国家能源局11月20日发布消息显示,据行业统计,截至2021年10月底,我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦,突破10亿千瓦大关,比2015年底实现翻番,占全国发电总装机容量的比重达到43.5%,比2015年底提高10.2个百分点。其中,水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机分别达到3.85亿千瓦、2.99亿千瓦、2.82亿千瓦和3534万千瓦,均持续保持世界第一。

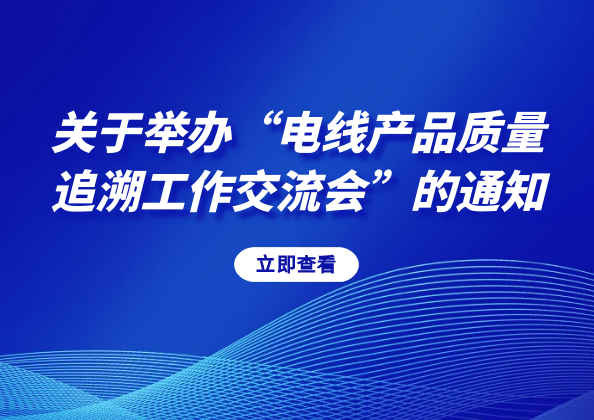

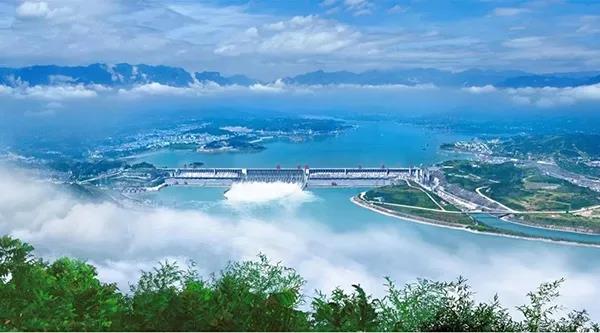

六大梯级水电站矗立长江,构筑世界最大清洁能源走廊

从空中俯视长江干流,可以看到六大梯级电站:乌东德水电站、白鹤滩水电站、洛溪渡水电站、向家坝水电站、三峡水电站、葛洲坝水电站。

数据显示,截至今2021年10月,长江干流六大梯级电站累计发电量约28916亿千瓦时,相当于节约标准煤88338.38万吨,减排二氧化碳232700万吨、二氧化硫112.32万吨、氮氧化物103.74万吨,可支撑我国约39万亿元GDP,构成了世界上最大的清洁能源走廊。

乌东德水电站是实施“西电东送”的国家重大工程,总装机容量1020万千瓦。截至2021年10月底,该电站已累计发电近477亿度,相当于替代约1500万吨标准煤。

白鹤滩水电站是世界第二大水电站,共安装16台我国自主研制的全球单机容量最大百万千瓦水轮发电机组,并计划于2022年7月前全部投产发电。据悉,6月28日,白鹤滩水电站首批机组投产发电;11月19日,第6台百万千瓦机组已正式投产发电。

从白鹤滩水电站顺江而下,已投产的溪洛渡水电站总装机容量达1386万千瓦,是金沙江“西电东送”的重要工程;向家坝水电站是金沙江下游河段的最后一座梯级水电站,总装机容量640万千瓦,是兼顾灌溉功能的超级大坝;葛洲坝水电站则是长江上第一座大型水电站,2021年恰好是它建成的40周年。

三峡水电站是当前世界上规模最大的水利枢纽工程和综合效益最广泛的水电工程,总装机容量2250万千瓦。2020年,三峡水电站全年累计生产1118亿度绿色电能,创世界单座水电站年发电量新纪录,且防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益全面发挥。

六座梯级电站发电总量大,调峰能力强,有效缓解了华中、华东地区及川、滇、粤等省的用电紧张局面,也为“西电东送”国家重大战略的实施提供有力支撑。其社会效益主要体现在防洪、发电和航运等方面。

在防洪方面,自2003年以来,梯级电站累计拦洪63次,总蓄洪量1972亿立方米,金沙江下游梯级电站配合拦蓄洪水290亿立方米,保障了长江中下游安澜。

在发电效益方面,流域梯级6座电站总装机容量为7169.5万千瓦,截至今年10月,累计发电量为28916亿千瓦时。按照2020年全国单位GDP耗电量测算,其累计发电量相当于支撑国内生产总值391233.48亿元GDP,为国民经济社会发展和国家实现双碳目标作出了有力贡献。

在航运效益方面,截至2021年10月,三峡船闸安全运行18周年,累计运行17.67万闸次,过闸货运量16.60亿吨;水资源综合利用方面,截至2021年6月,三峡水库累计为下游补水2359天,补水总量超3100亿立方米。

这六座梯级电站,按照装机容量排名,除了葛洲坝水电站之外,其他五座全部进入了世界前十二大水电站。“我国自主设计的水轮机单机容量,先后从70万千瓦升级到了85万千瓦、100万千瓦。”中国工程院院士王浩表示,目前我国自主设计的水轮机不仅是世界上单机容量最大,并且效率、震动区、磨损、气蚀空化都达到了世界领先水平。

连续11年、6年、3年,风电、光伏发电、生物质发电装机容量稳居全球首位

“十二五”时期,推进海洋可再生能源开发成为建设重点,国家发展和改革委员会核准了我国第一个大型海上风电项目——东海大桥100兆瓦海上风电示范项目。那个时候,在外国人眼里,中国人要建海上风电场,“没有这个能力也不可行”。

然而2010年,上海东海大桥100兆瓦海上风电场34台机组全面并网发电,并以多项“第一”的“壮举”刷新了中国乃至世界对海上风电的看法:亚洲第一座海上风电场、我国自主研发的第一台3兆瓦离岸型机组、第一次使用高桩承台群桩基础作为风机基础设计方案、第一次采用海上风机整体吊装工艺等……

2010年,中国(不包括台湾地区)新增风电机组12904台,装机容量18927.99兆瓦,年同比增长37.1%,近五年年均复合增长71.2%;截至2010年年底,累计安装风电机组34485台,装机容量44733.29兆瓦,年同比增长73.3%,近五年年均复合增长77.5%。

同年,中国新增风电装机容量世界第一,占当年全球新增风电装机的一半以上,累计风电装机容量超过美国,成为世界风电装机第一大国。

但是,中国的雄心不止于此。

截止2019年底,我国风电累积装机容量达到2.36亿千瓦,位居世界第一,是排名第二的美国的两倍多。

2020年,我国自主研发的首台单机容量达到10兆瓦的海上风力发电机组(风力机)正式运行。仅用10年时间,我国单机容量便从3兆瓦跳跃至10兆瓦,仅次于通用公司生产的12兆瓦风力机(目前在荷兰鹿特丹港口试验性运行),标志着我国风电技术能力实现了巨大跨越,参与到了世界顶尖水平的竞争中。

据中国可再生能源学会风能专委会于2020年初披露的数据显示,我国已有约4000多个风电场。据国家能源局数据显示,截至2021年10月,我国风电累计装机容量已达2.99亿千瓦。可以看到,无论是中国东海岸边还是西部戈壁,一座座风场正在拔地而起。

此外,在太阳能发电、生物质发电方面,我国也取得了不俗的成绩。

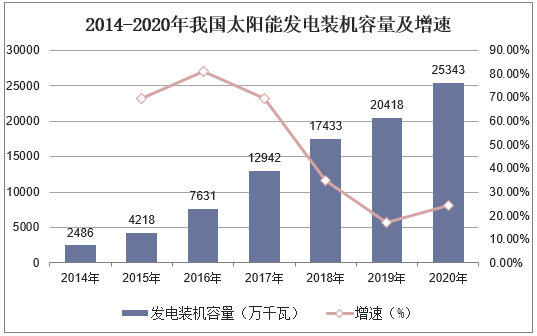

据国家能源局统计,2020年我国太阳能发电新增装机容量为48.2GW。截至2021年10月,太阳能发电装机已达到2.82亿千瓦,同比增长23.7%。

全球能源互联网发展合作组织经济技术研究院副院长李隽曾在相关演讲中表示,我国“十四五”规划太阳能发电装机投产3.2亿千瓦,2025年达到5.6亿千瓦,年均增加超过6000万千瓦。2025年分布式光伏占比33.3%,西部、北部地区装机占比55.9%。

值得一提的是,2020年我国光伏新增装机48.2GW,连续8年位居全球首位;累计装机量达到253GW,连续6年位居全球首位,并基本实现全产业链国产化。

根据中国产业发展促进会生物质能分会发布的《中国生物质发电产业发展报告》,截至2020 年底,我国生物质发电累计并网装机容量达到2952 万千瓦,已连续三年位列世界第一,且占可再生能源装机总量的3.2%,发电量占比达到6.0%;新增装机543万千瓦,年发电量 1326 亿千瓦时,年上网电量 1122亿千瓦时。

该报告还预计,“十四五”期间,我国农林生物质发电新增容量将达到 370 万千瓦,总装机容量将达到 1700 万千瓦;垃圾焚烧发电新增容量将达到 670 万千瓦,总装机容量预计将达到 2200 万千瓦。

锁定“双碳”目标 ,可再生能源能否挑起大梁

我国通过优化能源结构来减少碳排放已有探索且成效显著。2020年底发布的《新时代的中国能源发展》白皮书显示,2019年我国碳排放强度比2005年下降48.1%,超过2020年碳排放强度比2005年下降40%-45%的预定目标,扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。这背后,是能源供给侧和消费侧的持续优化。

一方面,在能源供给侧,水电、风电、光伏发电、生物质发电装机容量分别连续16年、11年、6年和3年稳居全球首位。另一方面,能源消费结构向清洁低碳加快转变。白皮书显示,2019年我国煤炭消费占能源消费总量比重为57.7%,比2012年降低10.8个百分点;非化石能源占能源消费总量比重达15.3%,比2012年提高5.6个百分点。

现在到碳达峰只有不到10年,从碳达峰到碳中和也只有30年,时间紧、压力大,“十四五”必须取得实质性进展,才能保障碳达峰及后续的碳中和目标如期实现。中央财经委员会第九次会议指明,“要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。”

我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气,可再生能源开发利用较晚,化石能源消费量占比约85%。因此,电力系统真正去碳、低碳化,最终实现非化石能源占大多数的比例,是“十四五”落实“双碳”目标的关键一招。

在前不久举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上,我国提出将大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

我国地域辽阔、风光资源富集,相较于“零敲碎打”的分布式新能源建设,基地化、规模化建设大型风电光伏基地项目更利于短期放量,将成为未来一段时期重要的新能源开发方式。

而光照强、风力大,沙漠、戈壁、荒漠地区是我国风能、太阳能资源富集地区。以青海为例,该省可用于光伏发电和风电场建设的荒漠化土地达10万平方公里以上,光伏资源理论可开发量为35亿千瓦,风能技术可开发量为7555万千瓦。

不过,“双碳”目标下可再生能源要大力发展,也要注意减少弃风弃光现象的发生。国家能源局电力司司长黄学农指出,前些年由于新能源的开发和电力系统的消纳能力不匹配,确实出现过弃风弃光比较突出的问题。

2018年开始,国家能源局制定了“清洁能源消纳三年行动计划”,从2018年到2020年弃风弃光逐年好转,风电光伏利用率大幅度上升,到2020年风电利用率已经达到97%,光伏利用率达到98%,这个水平在全世界领先。

(来源:人民网、北京日报、央视新闻、经济参考报、经济日报、中国能源报、中国青年报、国家能源局、三峡上海院、华经产业研究院、CPIA、电力知识学堂等,本站综合整理)