在甘肃玉门的戈壁滩上,一座座白色的风电机组迎着大风徐徐转动,将源源不断的清洁能源送入电网。这里是中核汇能甘肃玉门黑崖子50MW平价风电示范项目(以下简称:中核黑崖子项目)的所在地。

这个看似寻常的风电场,却承载着中国风电行业发展的重要转折意义。作为全国首个并网发电的平价风电示范项目,它见证了中国风电从“靠补贴”艰难生存到“闯市场”强势竞争的历史性蜕变。而在这一关键实践中,电气风电凭借过硬的技术实力与全周期服务,成为了项目成功落地的重要推手。

从补贴托底到平价破局,黑崖子项目的标杆意义

我国风电补贴政策的探索始于2003年,当时通过推行风电特许权项目,以招标方式确定项目业主和上网电价,为行业发展注入了第一股动力。2009年,国家发展改革委发布《关于完善风力发电上网电价政策的通知》,将全国划分为四类风能资源区,并制定对应风电标杆上网电价,标志着我国风电标杆电价政策正式确立。

此后,随着风电产业技术快速进步和成本持续下降,补贴政策也随之动态调整。2014-2016年,国家发改委多次下调陆上风电标杆上网电价,倒逼产业加速降本增效。2019年5月,《关于完善风电上网电价政策的通知》发布,将标杆上网电价改为指导价,明确新核准项目上网电价通过竞争方式确定且不得高于所在资源区指导价,并首次提出2021年1月1日起,新核准陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再提供补贴。

平价政策的出台在行业内引发广泛讨论,“中国风电是否真正达到平价水平”、“大部分地区是否具备平价能力”等质疑声此起彼伏。而中核黑崖子项目作为国家能源局批准的第一批风电平价示范项目之一,以“破冰者”的姿态给出了最有力的回应。

这座由电气风电提供核心设备的风场,自投运6年来,多次跻身甘肃省风场发电量及发电小时数排行榜前列,成为风电平价时代名副其实的“领跑者”。其成功实践的背后,离不开电气风电多项技术创新和全链条优质服务的支撑。

针对甘肃地区低风速的特性,电气风电创新应用仿鹰翼叶片技术。研发团队通过对鹰翼空气动力学特性的深入研究与上千次模拟实验,精准设计叶片的曲面弧度和攻角角度,使低风速条件下的风能捕获效率提升12%以上。项目实际发电量较设计值超出15%,显著提高了经济效益。

面对玉门地区强风沙的恶劣环境,电气风电在机组关键部件表面应用纳米级抗沙涂层,配合强化型机组结构设计,使设备抗风沙磨损能力提升40%。经过6年运行实证,主要设备年衰减率仅0.3%,远低于行业平均的0.5%,维护成本较传统项目降低约30%,为项目长期稳定运行提供了坚实保障。

此外,电气风电构建的智能化运维体系实现了运维模式的根本性转变。通过在关键部位设置传感器,实时回传数据至上海数据中心,基于大数据与AI的云端系统实现故障精准预判,推动运维模式从“被动维修”向“主动预防”转变,机组可利用率高达99%,确保了项目的高效稳定运行。

技术跃迁与成本博弈,平价时代的行业进阶

在平价过渡阶段,市场化机制也在同步探索完善。部分地区率先尝试风电项目市场化竞价上网,通过公平竞争确定上网电价。这种机制不仅能够发现风电的真实市场价值,更能通过企业间的良性竞争进一步推动成本下降。

2020年青海省开展的风电、光伏平价上网项目竞争性配置中,最终确定的风电项目上网电价最低达0.23元/千瓦时,低于当地火电标杆电价,标志着风电在部分地区已实现与火电的平价竞争。这类市场化竞价实践为风电行业全面进入市场积累了宝贵经验,也为后续“136号文”的出台奠定了实践基础。

行业数据显示,2010-2020年,中国陆上风电度电成本下降约60%,海上风电度电成本下降约48%。成本的大幅下降,使得风电在全国多数地区具备了与火电等传统能源竞争的能力,这一成果得益于平价时期我国风电产业的技术跃迁和极致的成本控制。

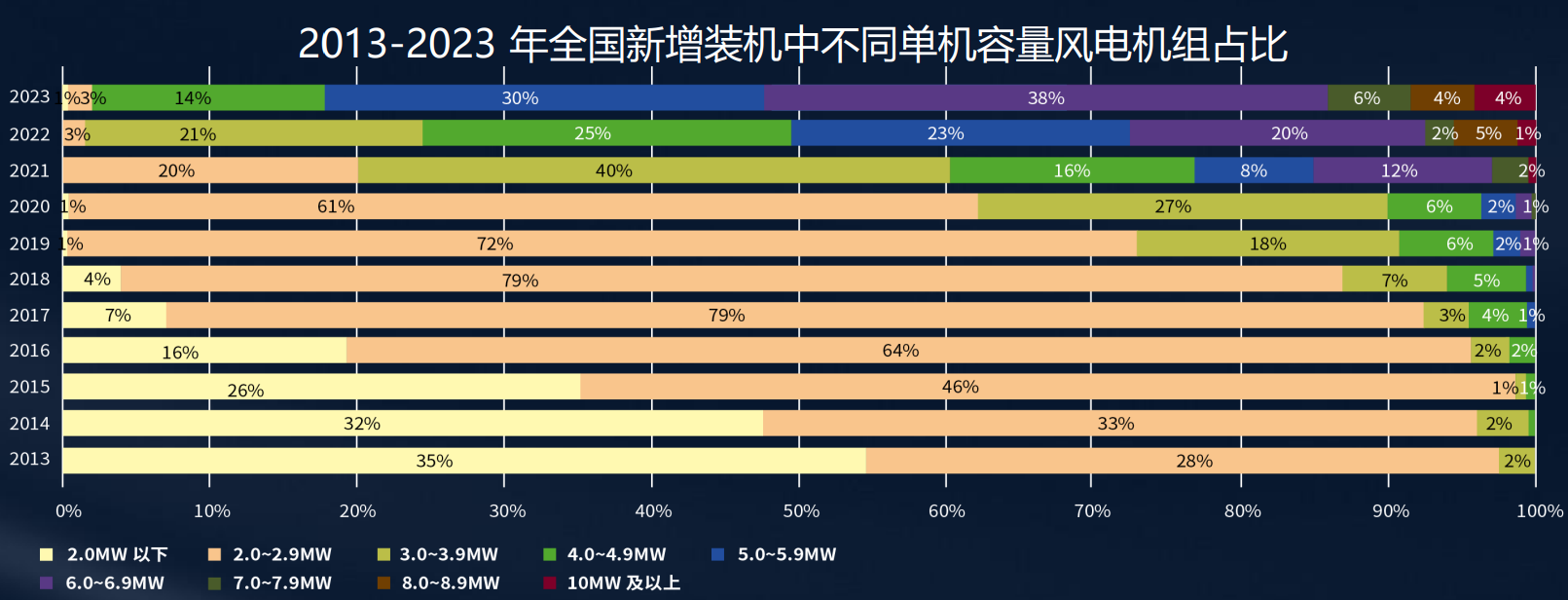

在设备制造领域,风机大型化是最主要的降本路径。CEWA数据显示,10年间我国新增风电装机的主力机型单机容量已从2-3MW跃升至5-8MW。以电气风电为代表的主流整机企业,依托上海电气百年装备制造底蕴和数十年海上风电装备研发经验,陆续推出大兆瓦机型获得市场高度认可,为我国风电产业降本提供了切实可靠的解决方案。

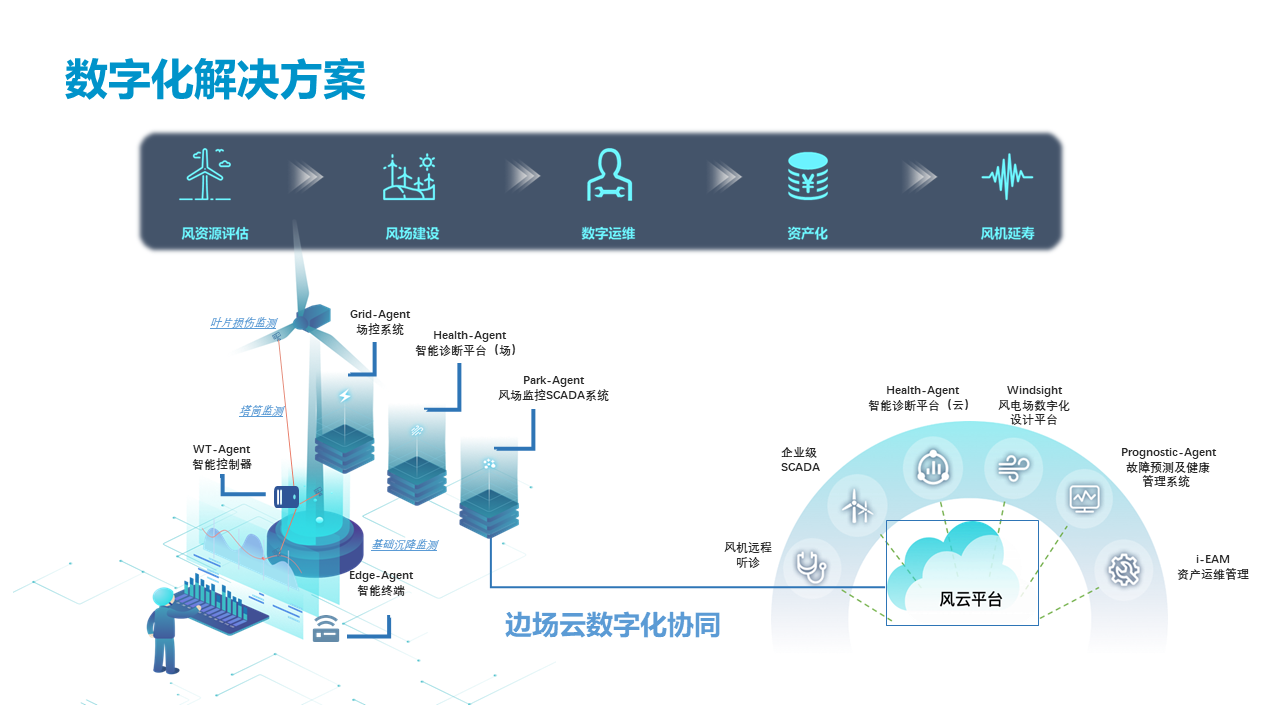

智能化运维也是成本控制的关键手段。通过建立远程监控系统,实时掌握风机运行状态,提前发现潜在故障,实现预防性维护,可大幅减少停机时间和维修成本。利用大数据分析技术对风电场运行数据进行深度挖掘,优化运维策略,提升运维效率。

比如,电气风电通过高频全息采集系统、风场故障预测及健康管理系统、智能诊断系统、数字孪生系统及风云平台等智能化产品矩阵,实现风机运行数据的全息采集、高精故障预警、全方位健康评估及性能分析,为风场提供全生命周期的可靠性提升方案及技术保障。

136号文驱动,风电全面入市的新征程

如果说中核黑崖子项目是风电行业摆脱“靠补贴”的里程碑,那么2025年2月出台的136号文,便是推动我国风电产业“闯市场”的核心动力。

这份由国家发展改革委、国家能源局联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展》(发改价格〔2025〕136号)文件,以“价格市场形成、责任公平承担”为核心原则,明确要求2025年底前全国推行新能源电量全量入市机制,风电上网电价完全通过市场交易形成。

136号文的发布绝非偶然。从2020年青海风电项目0.23元/千瓦时的竞价实践,到中核黑崖子项目连续6年的盈利实证,风电已完成成本竞争力的关键跃迁。该文件的推出,本质是通过制度设计确认行业的市场主体地位——风电不仅是绿色环保选择,更要成为具备经济性的能源品类。

截至目前,新疆、蒙东、蒙西已发布承接136号文的正式文件,山东、湖南、山西、广东、甘肃等地陆续发布官方征求意见稿,对存量与增量项目的机制电量、电价及执行期限作出明确规定。以存量项目机制电价为例,上述地区均明确了具体水平,大多与当地煤电基准价衔接,区间在0.25-0.45元/千瓦时,除新疆、蒙西外,其余地区均高于0.3元/千瓦时。

市场化定价加剧了风电项目收益的不确定性,倒逼企业强化风险管理、提升运营效率、降低成本以增强竞争力。企业收益将更依赖市场价格波动,面临的风险会随度电成本下降而逐步减弱。当压力传导至设备环节后,具备技术、成本与市场运营优势的企业将脱颖而出,技术落后、成本高企的企业可能被淘汰。市场竞争将进一步推动企业加大研发投入,以技术创新降本提质、优化服务。

136号文引领的电价改革,其深层逻辑在于实现风电行业市场化与可持续发展的统一。通过市场化定价充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,引导资本合理投资风电项目,提升行业整体效率,同时,市场化竞争将推动风电技术持续进步,进一步降低发电成本,增强风电的市场竞争力。

国家能源局在谋划“十五五”能源发展时指出,要加快能源市场建设,健全多层次全国统一电力市场体系,着力推动新型经营主体广泛参与市场、扩大绿色能源消费。从中核黑崖子项目的成功实践到136号文推动的全面市场化,我们可以看到,中国风电行业已完成从补贴依赖到市场驱动的华丽蜕变。这一进程中,以电气风电为代表的领军企业始终站在技术创新前沿,用硬核实力书写着中国风电的发展新篇章。